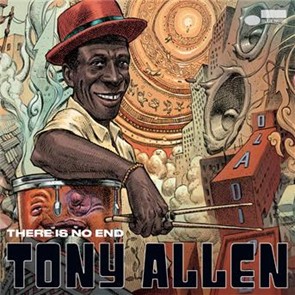

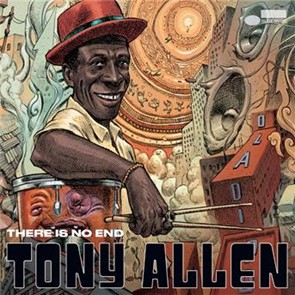

Il s’est produit à Dakhla avec le duo sahraoui Doueh, à Casablanca au tâtonnant Jazzablanca, à Essaouira au festival gnaoua… Il a accompagné les grands maâlems gnaouis sur la scène du mythique Bataclan parisien en 2017 aux côtés de Titi Robin et Hindi Zahra… Un Maroc qu’il découvrait sur le tard et où il aimait se rendre, dérouler le tempo sans fin de son afrobeat. Tony Allen nous quittait en avril 2020 à l’âge de 79 ans alors qu’il mettait les dernières touches à un album trempé dans le rap, mâtiné d’un groove suant, «There Is No End» («Il n’y a pas de fin») paru le 7 mai. Le Nigérian, complice pendant des décennies du monumental Fela Kuti, souhaitait faire coïncider la sortie de cet opus avec son 80ème anniversaire, auréolé d’un concert-évènement au Royal Albert Hall à Londres. Tout était prêt, ou presque. Le choix des futurings également : le rappeur anglais d’origine nigériane Skepta pour «Cosmosis», les Américains Koreatown Oddity («Rich Black») et Tsunami («Très Magnifique»), la Britannique Lava La Rue («One Inna Million»), la Kényane Nah Eeto («Mau Mau»), Danny Brown («Deer In Headlights»)… Résultat, un album de haute voltige ramené sans cesse sur terre par une rythmique quasi-linéaire propre à ce maître angélique de l’afrobeat. Allen, comme son ancien compère Fela, aimait le rap mais l’imaginait moins codifié, plus roots. Ce qu’il a inculqué à son producteur français Vincent Taeger -ex batteur du groupe Poni Hoax- qui devait porter le projet «There Is No End» après la disparition de Tony.

L’opus est sorti sur le prestigieux label Blue Note, laissant présager à l’oeuvre un avenir radieux dans l’enceinte restreinte des oreilles qui saignent au moindre tumulte. Tony Allen le savait et ses collaborations les plus porteuses empruntaient pareilles pentes douces : avec le batteur français d’origine irlandaise Doctor L (Les Rita Mitsouko, Taxi Girl), les jazzmen français Lionel et Stéphane Belmondo, le joueur sénégalais de kora Ali Boulo Santo, le pianiste et saxophoniste finlandais Jimi Tenor… En 2006, la tête pensante du groupe anglais Blur Damon Albarn montait la formation The Good, The Bad and The Queen avec le quitariste de The Verve Simon Tong, le bassiste de The Clash Paul Simonon et Tony Allen. Deux années plus tard, le batteur enregistrait une reprise de «Where the Streets Have No Name» des Irlandais U2 (l’album «In the Name of Love : Africa Celebrates U2») qu’il s’est approprié en s’armant d’une section cuivre endiablée. En 2017, il réalisait un opus en hommage à Art Blakey and The Jazz Messengers. Et c’est en rap qu’il nous est revenu, portant un beau posthume.

L’opus est sorti sur le prestigieux label Blue Note, laissant présager à l’oeuvre un avenir radieux dans l’enceinte restreinte des oreilles qui saignent au moindre tumulte. Tony Allen le savait et ses collaborations les plus porteuses empruntaient pareilles pentes douces : avec le batteur français d’origine irlandaise Doctor L (Les Rita Mitsouko, Taxi Girl), les jazzmen français Lionel et Stéphane Belmondo, le joueur sénégalais de kora Ali Boulo Santo, le pianiste et saxophoniste finlandais Jimi Tenor… En 2006, la tête pensante du groupe anglais Blur Damon Albarn montait la formation The Good, The Bad and The Queen avec le quitariste de The Verve Simon Tong, le bassiste de The Clash Paul Simonon et Tony Allen. Deux années plus tard, le batteur enregistrait une reprise de «Where the Streets Have No Name» des Irlandais U2 (l’album «In the Name of Love : Africa Celebrates U2») qu’il s’est approprié en s’armant d’une section cuivre endiablée. En 2017, il réalisait un opus en hommage à Art Blakey and The Jazz Messengers. Et c’est en rap qu’il nous est revenu, portant un beau posthume.